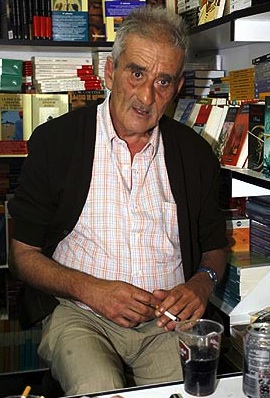

Julián Sauquillo

De nuevo comienzan las clases y, otra vez, la misma sensación de déjà vu (de haber presenciado ya lo que va a acontecer en breve pero que todavía no ha sucedido). Ni la mejor vocación docente e investigadora resiste esta pérdida de ilusión de la que nadie –ni el aburrido– tiene responsabilidad alguna. La sensación de rutina se da en las instituciones demasiado racionalizadas. No dejan respiro alguno a la imaginación. Ocurre con la formalización burocrática: evitan el conflicto, confieren seguridad, pero anulan la creatividad y se vuelven demasiado previsibles. La Universidad con el plan Bolonia ha mejorado su calidad docente, su internacionalización, su nivel investigador pero se ha vuelto aburridísima: está ahíta de autoevaluaciones, agencias, excelencias, créditos CTS, cronogramas, guías, memorias,…. Puede formar en las aulas y en las prácticas pero, fuera de estas, le falta gracia por completo. Un día desarrollaré este argumento crítico acerca de la Universidad actual. Aunque pretende incrementar la participación, la creatividad y la originalidad de sus participantes, “le falta un gramo de locura”. Una expresión catalana empleada cuando se quiere resaltar las cualidades intrínsecas del mejor amigo de la familia pero que sería bueno no verle más que de Pascuas a Ramos.

La Universidad en la que yo me formé tenía, en cambio, toneladas de locura. Nos pasamos, pero tuvimos una formación “extraescolar” –la sensible y artística– más rica que la de hoy. Entre las experiencias más formativas estuvo conocer personalmente y tratar mucho a Leopoldo María Panero –el novísimo o veneciano poeta, prototipo de poeta maldito– en mi Facultad de Derecho y fuera de ella. Pese a que Leopoldo no pasó de primero de carrera y menos estudió Derecho, le encontré dentro de las actividades culturales de mi “centro”. Todos estábamos algo traspuestos, si no un poco locos. Un chico de veinte años, como yo, no podía ser maoísta sin perder una compostura racional. Ni tampoco un joven de treinta y uno podía ser un poeta decadente y perdido en el hermetismo de William Blake para siempre sin algo de impostura. Pero salíamos, con diferente edad, de la clandestinidad contra Franco. Estábamos asilvestrados y temerosos como confirma el título de uno de los últimos libros de Panero: Papá dame la mano que tengo miedo (Cahoba, 2007). Todos padecíamos los estigmas del gran Padre simbólico recientemente muerto en su cama a pesar del ensañamiento terapéutico. Panero había sido golpeado por las bofetadas de un Padre poeta real que no consentía se soltara los tirantes del peto del pantalón corto cuando era un niño. Y parecía haber avanzado mucho en la vida a golpe de los Escritos de Jacques Lacan. Era alguien raro. Todos salíamos de una poesía social necesaria y diferente al simbolismo macabro de Artaud, Bataille, Nerval, Rimbaud, Baudelaire, tan frecuente en Leopoldo María Panero.

Un día apareció en aquella Facultad para hablar de “Homosexualidad y marginación”, otro para referirse a una “Invitación a la rebeldía y a la desobediencia civil más profunda” con muy buena entrada (hoy muchos se preguntarían cuantos créditos ECTS proporciona la asistencia). Aunque Leopoldo María se ufanaba de intervenciones extremadamente cortas (llegó a escribir sentencias como las de Nietzsche), no perdía ocasión para valerse de un gestual teatral que hubiera hecho las delicias de Artaud. Era su fuerte, pues pensaba que “el lenguaje verbal era el lenguaje corporal inhibido” y había que vencer, entonces, toda represión. Tras su primera intervención, quedamos en El Comercial, una semana después. Y agradeció me sentara a su lado en vez de en el asiento de enfrente, que me ofrecía, de este viejo café de Madrid. Tras aquella cita, formamos una pandilla de compañeros que leyó apasionada El lugar del hijo (1976) y vio El desencanto (1976). Comprobamos que los hectolitros de vino no impedían fecundar a los Panero y que no había que creerse todo lo que dicen los protagonistas en las películas. Los recitativos improvisados de Leopoldo María se mezclaban con delirios y gritos del poeta maldito. Y mala era su suerte: siempre había un matón que le amenazaba físicamente porque no oía bien con sus aspavientos. Las copas en el Pentagrama o los coqueteos embarazosos del joven poeta con el mayor latinista Agustín García Calvo (negar el contacto con un hombre era aceptar la clasificación, el tiempo o la muerte, luego el maestro anarquista debía resistir como echado sobre el muro de un callejón sin salida) fueron apareciendo en nuestro campo de visión y experiencia como habituales. Mas tarde vinieron las visitas a los psiquiátricos Alonso Vega y Leganés. En el primero, padecí el vértigo de no saber cómo salir del lugar sin la cartilla de la anciana que me franqueó la entrada (me había parecido todo lo allí visto excesivamente racional). En el segundo, presencié un razonamiento de una lucidez pasmosa: el Banco Central de Barcelona había sido asaltado por unos encapuchados que resistían en su interior (1981). Y Leopoldo María aseguraba que este suceso había sido encargado por el propio banco para que nos compadeciéramos de la Banca por su secuestro. Alguna vez encontramos excursionistas ocasionales, mujeres, en la Plaza de Malasaña que nos pidieron hiciéramos la excursión de Kerouac o Burroughs pero a la pensión del joven poeta en vez de a las carreteras americanas.

Tiempo después, fui visitado, como muy joven profesor, por uno de los compañeros que habían perdido el tren de los estudiantes más brillantes por el consumo de anfetaminas y acabó creyéndose Némesis Marlon Brando. Salimos a tomar el café de medía mañana en la vieja Facultad y apareció Leopoldo María ataviado de Marqués de Sade venido a menos. Recuerdo el gran susto de unos estudiantes ya muy normalizados. Estábamos junto a unos pocos conocidos colegas de Derecho Romano. Ya no soporte el dilema entre los compañeros de mi misma corporación y la senda de la sinrazón. Me di cuenta de que yo había cambiado y que comenzaba mi carrera en una Facultad con fuertes restricciones a la locura. Para entonces, yo ya había interiorizado las reglas de la institución. “Paco –le dije a mi amigo en aquel académico café–, saca a Leopoldo por la puerta de atrás, yo ya no puedo más”. Paco conocía los psiquiátricos de primera mano y yo ya había optado por abandonar a los locos (o por tratarles como objeto de tesis doctoral). Así hizo mi compañero brillante y loco de verdad. Le convenció y le llevo en un viejo seiscientos al psiquiátrico vecino de la Universidad. Es que siempre hay un roto para un descosido. Las instituciones nos moldean pero nosotros nos incorporamos dichosos a las rutinas. Sólo los más irreverentes resisten pero son expelidos a los márgenes de la Institución.

Ma aburrrí como una morsa entre económetras minesotos. Todos respondían al niño eficaz con el pelo cortado a cepillo que pinta Forges. Una Universidad para la Banca y no para los ciudadanos no sirve a la sociedad actual

A mi y a nuestras amigas nos gustaba ver a Panero en El Penta. Eramos más jovenes que él. Bastante más. Era raro y nos parecía simpático y algo temible. ¡¡Qué tiempos más salvajes y creativos!!

Emocionante, sugerente y lúcido tu artículo. Que bien verbalizas tantas emociones vividas en aquellos pasados tiempos. Eramos otros. Gracias por recordarnos cómo eramos. Cuando las crisis, los descubrimientos de la vida, el interés por vivir inundaba nuestras vidas.

Hay que estar muy cuerdo hoy en día para soportar tanta locura. A lo mejor era eso lo que le pasaba a Leopoldo María, que ahíto de la locura de los cuerdos se refugió en la cordura de los locos… Gracias, Julián, por ser, en el fondo, tan machadiano, al ver y hacernos ver con otros ojos…