Se tira por Nueva York Jesusa Vega, doctora y profesora de Historia del Arte, especialista en Goya, exdirectora del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, titular este año de la cátedra Rey Juan Carlos I que concede la Universidad de Nueva York (NYU). El quehacer de esta mujer en Manhattan va a discurrir casi que por los mismos espacios y circuitos por los que no hace tanto transitaba el juez Baltasar Garzón. Pero allá donde Garzón era tumultuoso y avasallador, la profesora Vega transita con sentidos pasos quedos. Con una especie de discreción apasionada.

Le interesa hablar a los americanos de cómo los españoles se han ido viendo a sí mismos a través del tiempo y de su propia y fabulosa capacidad de reinvención. Claro que cuando una va a actos culturales españoles en Nueva York muchas veces se pregunta en qué clase de olla de presión se va a meter. Con qué clase de público. Está por ejemplo un señor americano de edad avanzada y gorra casi de lado que permite inferir una juventud radical o cuanto menos romántica. Muchos americanos así fueron a dar a la España de los años treinta del siglo veinte y no les gusta nada que se la cambien.

Por ejemplo este señor no está conforme con una película que Jesusa proyecta, que es de 1930, y que muestra a todos los habitantes de una aldea de la zona de Segovia emigrando en masa ante el tercer año consecutivo en que se pierden todas las cosechas. Este señor se queja de que los emigrantes cargan demasiadas cosas en los carros, de que no le parecen lo suficientemente miserables para la España de la época. También protesta porque la protagonista de la película tiene una peripecia para él increíble: “A una mujer que hace esto en aquella España la habrían arrojado a la calle y ya está, punto pelota”.

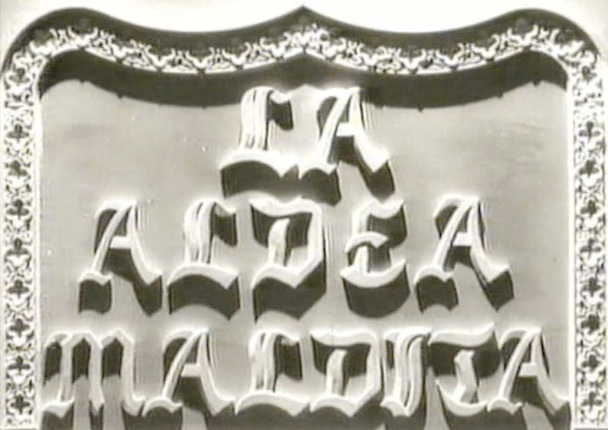

¿Seguro? La película en cuestión es “La aldea maldita”, rodada en 1930 por Florián Rey, nombre artístico de Antonio Martínez del Castillo, maestro del cine español de antes de la guerra en quien hay quien ha visto el precedente de Pedro Almodóvar. El primero que despertó un serio interés internacional, en Hollywood y en Berlín, donde protagonizaría junto con su esposa, Imperio Argentina, una peripecia que vista con buenos ojos recuerda a la que viven Antonio Resines y Penélope Cruz en “La niña de tus ojos”.

Dicen que Florián Rey, aún siendo persona conservadora, no supo o no quiso adaptarse a hacer cine con el franquismo, bajo cuya oscura estrella su creatividad fue languideciendo hasta desaparecer. Queda “La aldea maldita” como esfuerzo supremo y como cumbre del cine mudo español. La tienen en la Filmoteca Española y también se puede bajar por Internet (perdón), aunque da un poco de trabajo. Pero vale la pena.

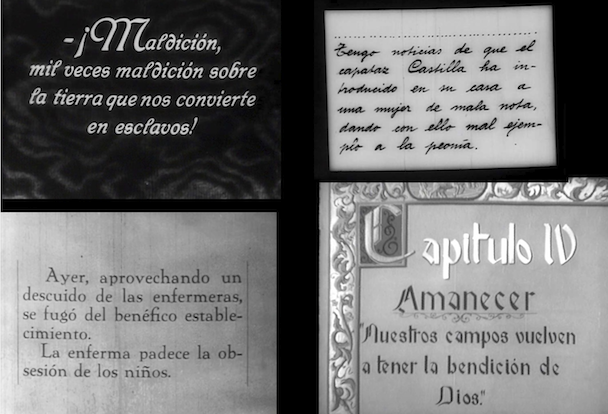

Cinematográficamente es una obra maestra. Nada que envidiar a Eisenstein. Las luces, las sombras, las elipsis. Pero sobre todo está la historia, que transcurre en una pequeña aldea castellana que se siente maldita después de perderse las cosechas de tres años consecutivos. El miedo a la miseria obliga a todo el pueblo a emigrar. Pero la joven Acacia se debate porque tiene en la cárcel a su marido Juan, condenado por atacar al cacique que se cebaba en los menesterosos en su peor momento de necesidad. Cuando por fin se decide, el padre de Juan, viejo hidalgo ciego, retiene por la fuerza al hijo pequeño del matrimonio: proclama que nunca lo soltará porque es una cuestión de honor familiar, para él lo más sagrado. Acacia parte sola entre lágrimas.

Pasa el tiempo. Juan sale de la cárcel y levanta cabeza. Consigue ser capataz de otras tierras. Vive con su hijo y con su padre, el anciano ciego que le atormenta preguntando qué habrá sido de Acacia tras tres años de ausencia. El viejo barrunta lo peor, que en este contexto no es precisamente la muerte. Es, faltaría más, la deshonra.

Juan es hombre de costumbres moderadas pero un buen día se deja arrastrar por los amigos a un bar de cierta mala nota. Y en efecto allí se encuentra a su mujer, alternando. Gran disgusto, bofetada de las que hacen época, etc. Furioso se la lleva a casa y la acoge pero a cambio le exige mantener en el engaño al abuelo ciego, para que muera tranquilo y creyéndose en posesión íntegra de su querido honor. Muerto el viejo, Acacia tendrá que coger la puerta y largarse. Pero aún queda una última exigencia, la más grave: al niño, ni tocarlo. Ni mirarlo siquiera, perra pecadora.

Así se cumple y así se hace, en medio de un imaginable clima de tensión agravado por el hecho de que, en el fondo, a Juan le remuerde el corazón. No puede evitar tener sentimientos hacia esa mujer que ya corre de boca en boca. El abuelo se muere justo a tiempo de no enterarse de nada. El feroz castigo se cumple. Acacia deja la casa en medio de una nevada que hiela algo más que la sangre. Va dando desdichados tumbos –de los que Juan se informa a escondidas-, progresivamente enloquecida por la pérdida del hijo. Hasta que la evidencia de su pena es tanta que basta para romper la dura cáscara amarga del marido preso de una moral atávica. Surgen la empatía, la reconciliación y el perdón.

Esto fue en 1930. En 1942, ya pasada la Guerra Civil, Florián Rey volvió a rodar la misma película, exactamente la misma historia, sólo que con distintos actores y en versión sonora. Y no tiene nada que ver. Pero cuando digo nada, es nada de nada.

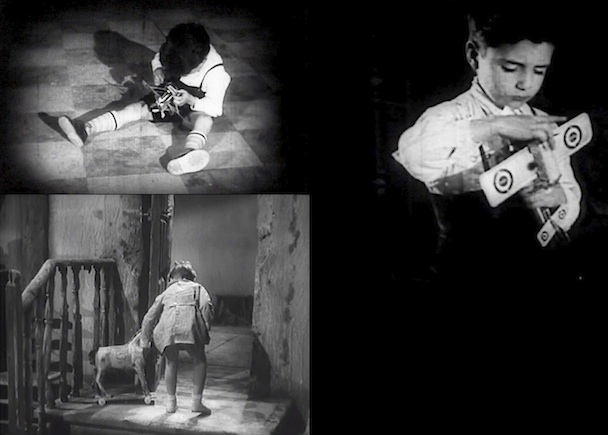

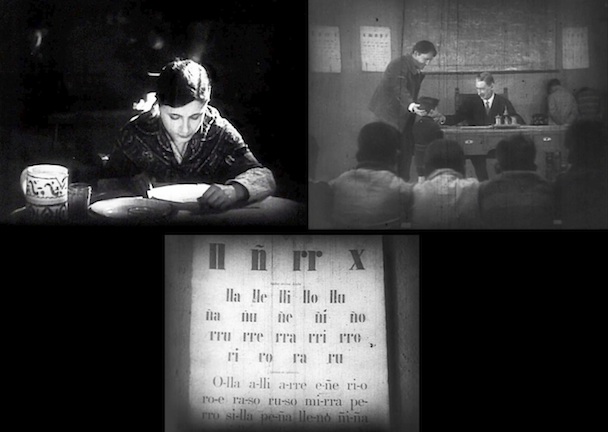

Los personajes de 1930 vestían ropas sencillas, de una austeridad cotidiana. Los de 1942 se ahogan bajo unos trajes regionales que les dan un espeso aire irreal, como de sarcófagos vivientes. La Acacia de 1930 era una pobre mujer vuelta del revés por las circunstancias, una conmovedora madre rota. La Acacia de 1942 es mezquina y envidiosa, amante de la frivolidad y la jarana, al niño ni le mira desde mucho antes que se lo prohíban y su única preocupación es su propio bienestar. Ah, y no nos consta que sepa leer, como sí le veíamos hacer en un momento dado a su predecesora de 1930, cuando la escuela y los maestros tienen protagonismo, la ciudad de referencia es Madrid y el niño juega con un avión. En 1942 el horizonte vital más extremo no pasa de Salamanca y el niño juega con un caballo de madera. Si llega a rodarse otra versión en 1945, ¿jugaría ya sólo con un burro?

Pero el matiz más grave y más solemne es la muy distinta catadura de Juan y de su perdón. Aquel que en 1930 era un pobre campesino imbuido de una fuerte idea de justicia, que al tomársela por su mano le lleva incluso a la cárcel, se ha convertido aquí en un patrón paternal omnímodo. Ya no hay ni rastro subversivo en un campo donde todos tienen claro que “es mejor ser amo pobre que criado rico”, en la mejor épica de la autarquía franquista. Al final Acacia es perdonada no en clave cívica –hermosa y certera expresión de Jesusa Vega- o sentimental, como lo fue en 1930. En 1942 le toca pasar por la iglesia, humillarse como María Madgalena, pedir perdón a los vivos y a los muertos y tener a todo el pueblo mirando como el marido le lava los pies. Con bastante más magnanimidad que cariño, todo hay que decirlo.

¿Qué ha pasado entre una película y la otra? ¿Qué extraño giro copernicano se ha producido en la cabeza y en el cine de Florián Rey? En su exposición, Jesusa Vega razona que la nueva narración “se sitúa en un presente eterno”, el extático tiempo ideal al que aspiraba el abuelo moribundo, que es a su vez “el tiempo propio de las sociedades no complejas que no tienen ni sentido de la historia, ni fe en el progreso”. Una sociedad como era la de la España recién salida de la guerra.

Jesusa Vega dice muchas y muy acertadas cosas más, pero ya no me caben. Me quedo con una de sus ideas más centrales y más lacerantes. Se ha hablado muchas veces de esa edad de plata de las artes y el pensamiento español que la guerra truncó y la posguerra lanzó al pozo no ya del olvido, sino de lo inverosímil. De lo que pudo haber sido y no fue. De las alas cortadas.

Pocas veces se ve eso tan claro, tan dolorosamente tangible, como comparando estas dos películas para una sola España, con sólo doce años de diferencia.

¿Estaremos a la altura de todo lo que quedó por hacer y por soñar? ¿Seremos capaces?

Quizás sea un caso de confusión de gé eros. El melodrama para la primera versión, el pamfleto para la segunda.