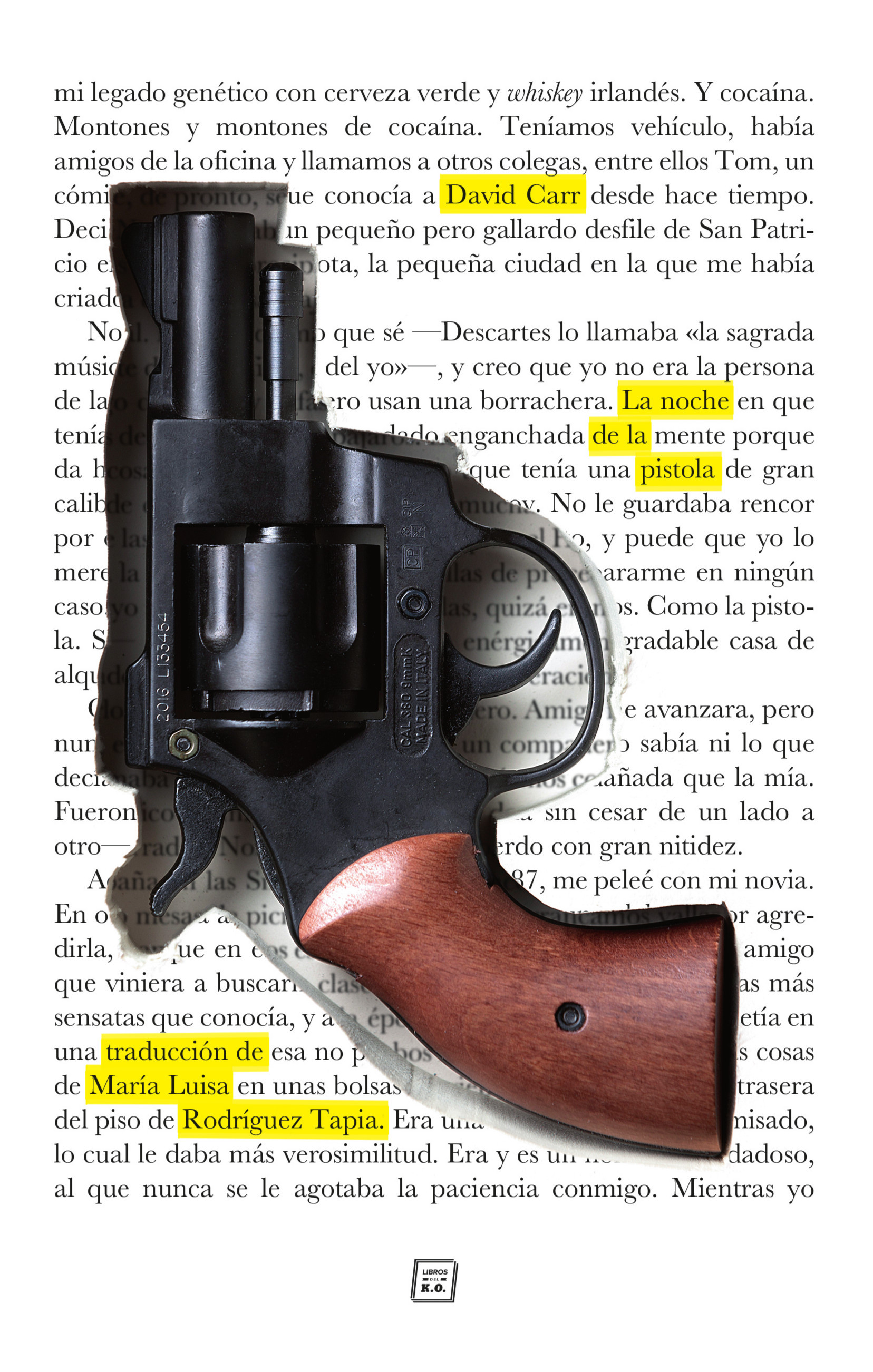

LIBROS / En España acaba de editar Libros del KO 'La noche de la pistola', del periodista David Carr

La pistola y la mano

David Carr murió de repente en la redacción de The New York Times el 12 de febrero de 2015. Tenía 58 años y había sobrevivido al cáncer, al crack, a la cocaína, al alcoholismo pertinaz, al tabaco y a diversos accidentes de tráfico. La muerte tuvo donde elegir, pero prefirió sorprenderlo en plena faena. Era un reportero de raza, tan adicto al periodismo como a cualquiera de las drogas con las que jugó a la ruleta rusa durante décadas y que estuvieron a punto de destruirlo.

De todos los temas sobre los que escribió, de la crónica social a la política, de la crítica a la economía, el más fascinante fue él mismo. En España acaba de editarse La noche de la pistola (Libros del KO), el libro donde el periodista estadounidense intentó desentrañar las tinieblas de su propio pasado. Un día, muchos años después de su última cura de desintoxicación, Carr fue a ver a su amigo Donald para rememorar una tremenda noche de borrachera que culminó con Donald apuntándole al pecho con una pistola. En cambio, Donald aseguraba que la pistola la llevaba él y esa discrepancia fue la primera grieta en una memoria que hacía aguas por todos lados. "Este es un relato sobre quién tenía la pistola" dice en el primer capítulo.

Carr tuvo que realizar un montón de entrevistas y contratar a varios reporteros para seguirle la pista a aquel tipo escurridizo: el propio David Carr veinte años atrás, cuando iba hasta arriba de todo y transbordaba de la cocaína al crack y del crack al alcohol, empeñado en joderse la vida. Apenas empezó a investigarse a sí mismo, Carr comprendió que aquella pequeña duda sobre el arma era sólo parte de una telaraña de incertidumbres que resquebrajaba todo el edificio de su pasado y amenazaba con tirarlo abajo. Tiempo atrás había sido un periodista brillante y un padre abnegado, pero también un yonqui sinvergüenza y un loco maltratador capaz de pegar a su novia y de dejar solas a sus dos gemelas casi recién nacidas en el coche para irse a repostar a un fumadero.

Ese fue el instante en que decidió que había tocado fondo -aunque luego vendrían muchos más-, cuando Carr ingresó por enésima vez en un centro de desintoxicación que consideró su última esperanza. Allí, entre las muchas estrategias para hacer frente a la adicción, consumía cantidades industriales de tabaco e ingería comida a puñados; al final, consiguió salir a flote, arrastrando por diversas redacciones de periódicos un físico de luchador de sumo. Le costó horrores volver a llevar una vida normal pero nunca olvidó que fueron sus dos hijas quienes lo salvaron. Para él, la tarea de ser padre era una deuda bíblica: sabía que nunca podría pagarle a Dios aquella noche en que encontró a las gemelas sanas y salvas en el asiento trasero del coche. Después de superar un cáncer, un linfoma de Hodgkin que apareció en su cuello con un bulto del tamaño de un melocotón, parecía que no había forma de matarlo. Y eso que se estaba esforzando a tope.

Quiza por eso, cuando llevaba muchos años limpio y sobrio, había dirigido un semanario y trabajaba para The New York Times, un día Carr entró en su cocina después de una fiesta, recopiló el alcohol de los vasos y las copas que habían sobrado y se lo bebió de un trago. Su penúltima odisea, a través de accidentes de tráfico, multas por conducción temeraria y reuniones de alcohólicos anónimos, es el epílogo de un tipo que bailó toda la vida en la cuerda floja, se cayó varias veces y fue saliendo ileso de todas las trampas que se iba tendiendo a lo largo del camino. Un libro que no es sólo un reportaje casi perfecto sino una ilustración textual de ese laberinto de Escher en que una mano dibuja una mano que dibuja una mano.