Esther López Barceló *

Al igual que hice estas navidades para ir a Nueva York, preparé las maletas pensando, en primer lugar, en los libros que necesitaríamos con urgencia mi compañero y yo. Para viajar a Nueva York, Roma y Londres recomiendo vivamente las crónicas de Enric González. Junto a las guías básicas que te sitúan en el mapa de la ciudad, los libros de quien fue corresponsal de El País en estas tres ciudades suponen una sugerente invitación para los sentidos. Es importante tomar conciencia de que al viajar a la capital del viejo Imperio Británico, te adentras en la sociedad que sostiene el más antiguo sistema parlamentario, el origen de la leyenda de Jack el destripador, los pasos de Marx en la escritura de El Capital o el enfrentamiento racial que en 1958 tuvo lugar en Notting Hill y dio origen a su Carnaval.

Los libros son ingredientes fundamentales de un viaje a Londres, sobre todo si es la primera vez. Debe ser, eso sí, preferentemente, una receta que se haya ido trabajando a lo largo de toda la vida. Yo recomiendo alimentarse de dosis de Sherlock Holmes y muchas raciones de novelas victorianas de Jane Austen y las hermanas Bronte. No hay nada como ir acompañada de tantos personajes literarios cuando emerges del metro y te presentas ante su majestad, el Big Ben. Es el reloj de cuatro caras más grande del mundo y tiene una antigüedad de 157 años. Se puso en funcionamiento el 7 de septiembre de 1858 tras el verano en que se originó el Gran Hedor (Great Stink), cuando "los pozos negros no pudieron gestionar más los residuos y acabaron rebosando sobre las calles. La acumulación de desechos se convirtió en un caldo de cultivo para el crecimiento de las bacterias y el Támesis quedó cubierto por una película de podredumbre. Del río salió una persistente peste tan insoportable que obligó a la Cámara de los Comunes a improvisar apaños para evitar que penetrase en el edificio (como bañar las cortinas en cloruro de calcio), pero nada resultó eficaz, y de hecho acabaron suspendiéndose las sesiones". Así lo relata Miguel Ángel Delgado en su artículo Cuando Londres apestaba.

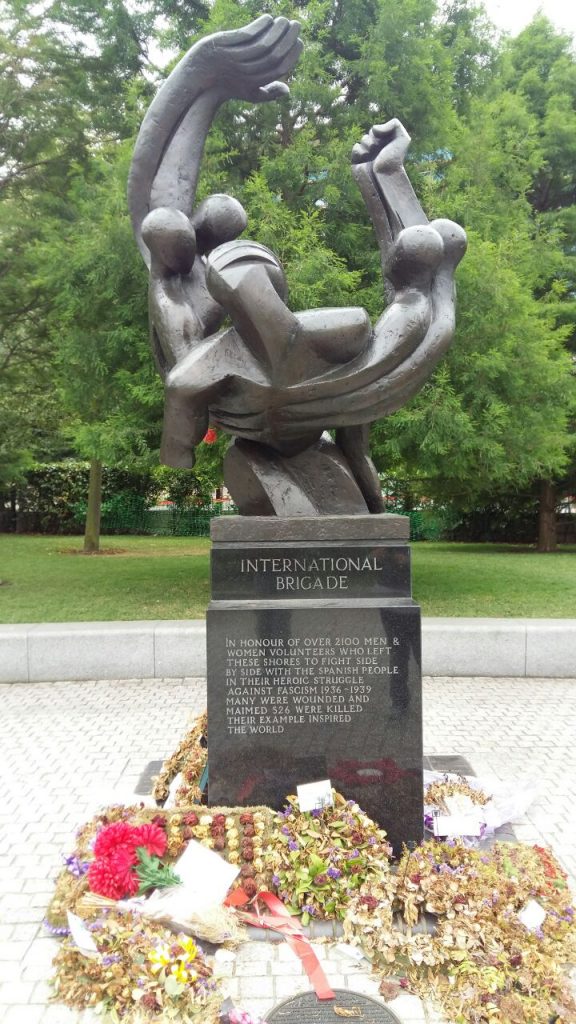

La cuarta torre con reloj más alta del mundo acompaña los días del Parlamento británico capitalizando un inconfundible paisaje neogótico que ha sido inmortalizado en cientos de obras por artistas como Dérain, Monet y Turner. En el interior de sus muros tiene lugar la "dictadura parlamentaria" -como la bautiza Enric González- en la que "el poder casi absoluto del gobierno se complementa con la falta de una Constitución escrita". Eso sí, visitarlo cuesta unas 25 libras, prácticamente lo mismo que subir a la famosa noria The London Eye, que con sus 135 metros de altura se ha convertido en otro símbolo de la ciudad. Con su paso lento y la gran amplitud de su cabina se consigue generar la sensación de estar flotando en el aire de Londres y, por supuesto, las fotos y selfies desde todas las perspectivas posibles están garantizadas. Aunque para mí, lo mejor de 'El ojo de Londres' está tras él, en el parque: el monumento homenaje a las Brigadas Internacionales. Es curioso comprobar cómo en la capital de Inglaterra y el Reino Unido se les recuerda más que en el propio país en el que cumplieron con esa misión heroica tan extraordinaria.

Es muy habitual encontrar monumentos a personajes ilustres de la historia de Inglaterra, entre los cuales mi favorito es el dedicado a Emmeline Pankhurst, una de las principales activistas feministas responsable de la conquista del sufragio femenino en Gran Bretaña. Si seguimos caminando, cerca de Downing Street, nos topamos con un monumento dedicado a las mujeres que trabajaron durante la II Guerra Mundial, ocupando el relevo de los hombres que marcharon al frente. De hecho, es probable que, junto al de Agatha Christie, sean los únicos -o de los pocos- monumentos dedicados a mujeres que hay en la ciudad, algo que, no obstante, supone de por sí cualitativamente más que los memoriales de personajes femeninos en otras capitales europeas.

Una cosa es elemental, Londres cuida de los personajes o referencias simbólicas con los que construye su identidad. Buena prueba de ello es la Abadía de Westminster, que más que un santuario parece un mausoleo repleto de tumbas y cenotafios donde puedes encontrarte con reinas y reyes, pero también con músicos como Handel, actores como Laurence Olivier o escritoras como las hermanas Bronte. Por supuesto, el precio de la entrada también es ilustre y ronda las 20 libras. Eso sí, te prestan una audioguía, "free" te dicen al dártela. Claro, el paso por caja no ha tenido nada que ver.

Lo que recomiendo vivamente es visitar el museo de la ciudad de Londres. Hace un tiempo descubrí que los museos que exponen la historia de las ciudades son la opción más barata -gratuita normalmente- y de mayor calidad interpretativa, desde una perspectiva museística. Abomino de los museos decimonónicos del "objeto por el objeto" como el British Museum -¡sacrilegio!- y, por contra, recomiendo vivamente el museo de Londres: desde el Londinum romano a la irrupción del punk, pasando por el Gran Incendio de 1666, la literariamente prolífica época victoriana o la lucha sufragista. Los museos de las ciudades se decantan más por la explicación y la interpretación que por el escaparatismo que aún hoy -cada vez menos, afortunadamente- inunda los museos, más concebidos como coleccionistas de objetos que como instrumentos de difusión del conocimiento. No obstante, es necesario visitar el British Museum, tanto para constatar hasta qué remotos territorios llegó la rampante mano colonialista, como para poder observar de cerca artefactos maravillosos que constituyen la prueba material de la evolución de nuestra especie. En mi viaje escogí para saborear el British tres elementos: la piedra Rosetta que hizo posible que en 1822 Champollion anunciara el descifrado de los jeroglíficos egipcios, la colección de momias egipcias y el hombre de Lindow, el cadáver de un hombre de la Edad del Hierro que se preservó intacto en una ciénaga británica. Son los vicios de una arqueóloga amante de la antropología física y forense, entendedme.

Eso sí, he de denunciar públicamente el abuso del merchandising al que se somete al turista accidental, siendo el de mayor calibre el que se sufre al visitar –con toda la ilusión del mundo, por cierto– el 221B de Baker Street y encontrarte con una tienda llena de objetos sin relación alguna con las historias de Conan Doyle, cuyo único atractivo consiste en la impresión de la efigie del detective en cientos de objetos. Por ejemplo, al parecer, para los asesores de venta de la marca Holmes, si eres una admiradora de las aventuras de Sherlock, no hay nada mejor que comprarse por 10 libras un paquete de clínex con el dibujo de un señor fumando en pipa. Por supuesto, decidí conservar mis ahorros para otros menesteres más provechosos en el viaje. Eso sí, no me marché de allí sin hacerme una foto ante la puerta de la falsa casa de mi querido detective. Que una no es tonta, pero freak sí.

Otra parada obligatoria de toda primeriza en Londres es visitar al camarada Karl en el cementerio de Highgate, al que se accede también previo pago a cambio de un plano con la ubicación de las destacadas personalidades yacentes. Seguramente, Marx es visitado diariamente por cientos de personas que a pesar de no declararse marxistas, ni haber votado siquiera nunca a laboristas o análogos, son atraídas por su incontestable figura. De hecho, son bastantes los comunistas de otras partes del mundo que han sido enterrados junto a él. Antes que a Marx –confieso el sacrilegio– fui a presentar mis respetos a Eric Hobsbawm, el mejor de los historiadores de Europa que nos dejó en 2012. No llegó a vivir cien años pero tampoco le hizo falta para explicarnos como nadie la Historia del siglo XX. Es curioso como Inglaterra, a pesar de ser el lugar de descanso del padre del marxismo, no ha sido un territorio precisamente óptimo para la implantación de un movimiento de masas que lo siguiera. Sobre ello llegó a decir Lenin que "hay muchos elementos revolucionarios y socialistas en el proletariado inglés, pero están mezclados con el conservadurismo, la religión y el prejuicio, y por alguna razón los elementos revolucionarios no logran salir a la superficie y crear unidad".

Para acabar, permitidme un par de recomendaciones, si es que algún día viajáis a Londres y recordáis levemente haber leído esta crónica. Al salir del cementerio de Highgate, a la izquierda os toparéis con una especie de urbanización victoriana encantada, llamada Holly Village. No dejéis de observarla entre las rejas o intentad adentraros y veréis doce mansiones neogóticas de 1865 en cuyos muros parece haberse detenido el tiempo. Por último, me permito indicar la necesidad de visitar lo que para mí supone un apéndice obligado de Londres que, además, os permitirá conducir por la izquierda si os gusta vivir al límite y alquiláis un coche. Si viajáis por el suroeste de Inglaterra, podréis ver las magníficas catedrales de Salisbury y Bath, maravillas de la arquitectura gótica, pero ninguna será como Stonehenge. Un espacio protegido al que se accede caminando con una audioguía que te acompaña en la contemplación de este santuario/catedral de la prehistoria. Observando a las decenas de personas impresionadas ante las enormes piedras talladas y encajadas, reconocí en sus rostros las mismas preguntas que en el mío cuando contemplaba las iglesias góticas. Hace 4.500 años los individuos, en sociedades jerarquizadas y complejas, ya se unían en comunidades mayores para practicar un mismo rito que les asociaba e identificaba como tribu; el esfuerzo colectivo se desplegaba para asombrar y maravillar a las gentes, por los siglos de los siglos. No somos muy diferentes de quienes levantaron esa estructura megalítica, por eso visitar Stonehenge puede ser también un viaje en el tiempo, una visión de nosotros mismos desde el futuro.

Esta crónica personal no pretende ser una guía de viaje porque quedan muchos rincones, mercados, calles y parques por nombrar. Es sólo la imagen del Londres de mi memoria.