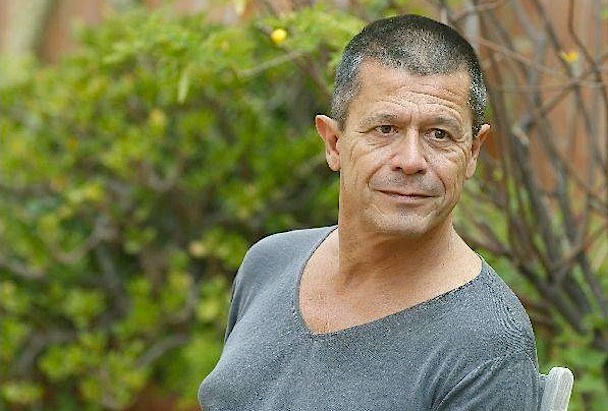

Galardonado con el premio Le Monde, precedido de varios libros magistrales (Limónov, El adversario), El reino, el último artefacto literario de Emmanuel Carrère, tenía todas las papeletas para subyugarme. Que sólo lo haya hecho hasta cierto punto puede atribuirse tanto a un defecto de fábrica como a una falta de entusiasmo mía por el tema principal: los orígenes del cristianismo. Sin embargo, sospecho que su fórmula personalísima entre no-ficción y autobiografía, entre documentación apabullante y confesión personal -esa aleación que lo ha convertido en uno de los autores de referencia del momento- no funciona con la misma potencia y a la misma velocidad que otras veces.

El reino no puede empezar mejor, con Carrère relatando su experiencia como guionista en una serie de televisión francesa, Les revenants, que trata el misterio de la resurrección. De ahí, un salto atrás, a un viejo proyecto sobre los comienzos del cristianismo en los que se mezcla una crisis de fe y una delirante experiencia con una canguro medio vagabunda que en su día trabajó en casa de Philip K. Dick. Con todos esos ases en la manga, Carrère se lanza en picado a un minucioso estudio sobre los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas y las andanzas de San Pablo en Grecia en el siglo I de nuestra era. San Pablo es un personaje fascinante, casi tanto como el propio Dick, y Carrère lo ilumina desde una perspectiva que recuerda más al profeta malhumorado y alucinante que debió ser que al padre fundador del cristianismo que nos ha legado la tradición.

Sin embargo, hacia la mitad del libro, al dar el salto a Judea y a la Roma imperial, el texto se vuelve monótono y empieza a tomar aire de pergamino. Las andanzas de Lucas, el evangelista; las peleas entre cristianos y judíos, los roces entre las diversas facciones del cristianismo primitivo, todo ese fascinante fresco histórico no acaba de combinar con la búsqueda religiosa del autor. Hay un desajuste, una disonancia, una falta de armonía entre el pasado y el presente, entre la crónica y el texto autobiográfico, algo que no sucedía en otros libros de Carrère. Lo que hacía apasionante la lectura de El adversario y de Limònov era no sólo la peripecia criminal o la saga aventurera de sus protagonistas respectivos, sino el punto de vista, la profundidad de campo, la implicación de la primera persona en la narración.

En El reino da la impresión de que Carrère se pierde entre divagaciones místicas, de que hay una distancia muy grande, prácticamente insalvable, entre aquel hombre que mucho atrás sufrió una crisis de fe a la inversa y el hombre que ahora escribe un libro. De hecho, ni siquiera queda claro cómo y por qué le sobrevino ese ataque de beatitud que lo llevó a regresar al redil de la iglesia y a acudir a misa diaria. Philip K. Dick ya no aparece sino de refilón, cuando en sus últimos libros y en la magnífica biografía que le dedicó el propio Carrère (Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos) aparecían elementos suficientes para establecer un extraordinario contrapunto. Un día Dick vio a una muchacha que llevaba en el cuello un colgante con un pececillo (el símbolo de los antiguos cristianos) y se le ocurrió de inmediato el delirio definitivo: en realidad estábamos en el año 70 d. C.; los cristianos seguían en catacumbas; el imperio romano nunca dejó de existir. Por un instante pensé que Carrère iba a dar el prodigioso salto de fe que propone Zizek en La guía perversa de la ideología, la idea de que el cristianismo, al cimentarse sobre la muerte de Dios vivo, es la condición básica del ateísmo. Pero no lo da y, al terminar el libro, uno tiene la sensación de haber asistido a un milagro fallido, como esas vírgenes que parecen llorar sangre y al final es ketchup.