Pilar Lucía López *

Aquella tarde escuchaba en mi sillón de lectura a Debussy dentro de mis cascos. El “preludio a la siesta de un fauno” parecía dedicado a mí. Los oboes, los clarinetes, los fagots de fondo, las trompas y dos arpas sumadas a las cuerdas, me trasportaron a un lugar de calma, de sosiego, de bienestar profundo. Por primera vez desde que ella se fue no sentía desazón alguna. Casi, casi podría decir que no echaba en falta nada. Pero aun así pensé en ella un instante y me levanté para servirme una copa. Un bourbon señorial en un cristal elegante y sonoro como me había enseñado Susanne antes de abandonarme, sin dejar ni un escrito.

Abrí la puertecilla del mueble de caoba. Agaché la cabeza y alargué el brazo para extraer la botella. Ese fue el comienzo del misterio que me sucedió a partir de ese instante.

Sentí de pronto un tremendo mareo, como si alguien hubiese tomado mi cerebro en sus manos y lo agitase reiteradamente como un sonajero. Caí al suelo como un muñeco de los que usan los monitores de socorrismo en sus prácticas de salvamento. Oí muy claro el choque de mi cabeza contra la tarima y el de los cascos que se estrellaron a mi lado.

Intenté girarme hacia un lado para incorporarme y una mano invisible me retorció el estómago provocando una oleada de náuseas hasta que mi boca se convirtió en manguera de riego.

Me imaginé que me había convertido en Gregorio Samsa, antes de tomar conciencia de ser un simple escarabajo, que intentaba sin éxito darse la vuelta sobre su espalda.

Supe mucho más tarde, que mi caída no era un accidente, un hecho fortuito. No, no, nada de eso. La causa, el motivo, la culpa era sin duda de las otoconias. Tuve que investigar a fondo porque para mí eran unas perfectas desconocidas que habitaban como okupas mi sistema vestibular y ¡ojo! el de mucha gente sin saberlo. Me enteré preguntando a un especialista que francamente me habló de ellas sin prejuicios.

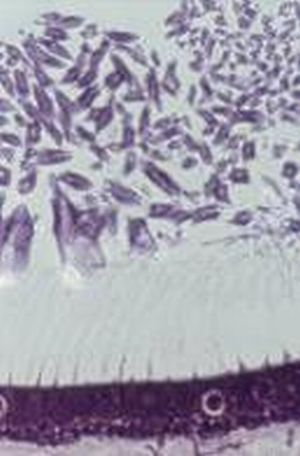

Se encuentran como digo en el vestíbulo de mi oído interno. Allí existe un delicado laberinto que contiene a veces unos cristales de calcio u otoconias. Estas se mueven a su antojo sin medir consecuencias. Si tienen el día travieso se convierten en duendes maliciosos y con la excusa de que tú las agitas y quebrantas sus juegos, se giran en un corro, se apelmazan y te tiran al suelo sin mover un dedo. Luego se comportan como el niño que le pone la zancadilla a otro y gira la cabeza disimulando su picia: pío, pío que yo no he sido.

Cuando haces un movimiento brusco, la inercia de las otoconias se desplaza a través de sus cilios -me explicó el médico. Imagina, me dijo, que se comportan como esas bolas de rodamiento que giran dentro de un segmento de cilindro y chocan entre sí.

Ahora que ya me encuentro mejor, reconozco todo lo que he aprendido de ellas y de mi oído. Siempre me gustaron los nombres de esas miniaturas que tenemos dentro. Tienen sustantivos muy especiales y servirían para hacer versos endecasílabos si me pusiera a ello. No me digan que no. El laberinto, el caracol, el estribo. Sáculo y Utrículo, estos parecen dos hermanos mitológicos que rivalizan por el poder de algún objeto sagrado. Y que me dicen de la Endolinfa que tiene título de hada de los ríos, a punto de salir entre las brumas.

Pero ya veis, de todos esos minúsculos elementos de mi oído interno, me quedo con las otoconias. Aunque solo sea por su nombre, entre planta marina y animal onírico. Son las responsables de que perdiera mi orientación, mi posición vertical, mi gravedad, mi compostura. Dependo de ellas y de todos sus amigos, como el funambulista de la barra larga para poner un pie detrás de otro sobre la cuerda floja. Se bambolea y oscila peligrosamente, pero si logro mantenerla a raya, podré cruzar la distancia entre dos edificios, sin caerme al abismo.

Bien pensado, las otoconias y Susanne se parecen mucho. No sé, quizás en lo imprevisto, en el carácter un poco caprichoso y, sobre todo, en que te pueden dejar sin equilibrio cuando menos lo esperas.