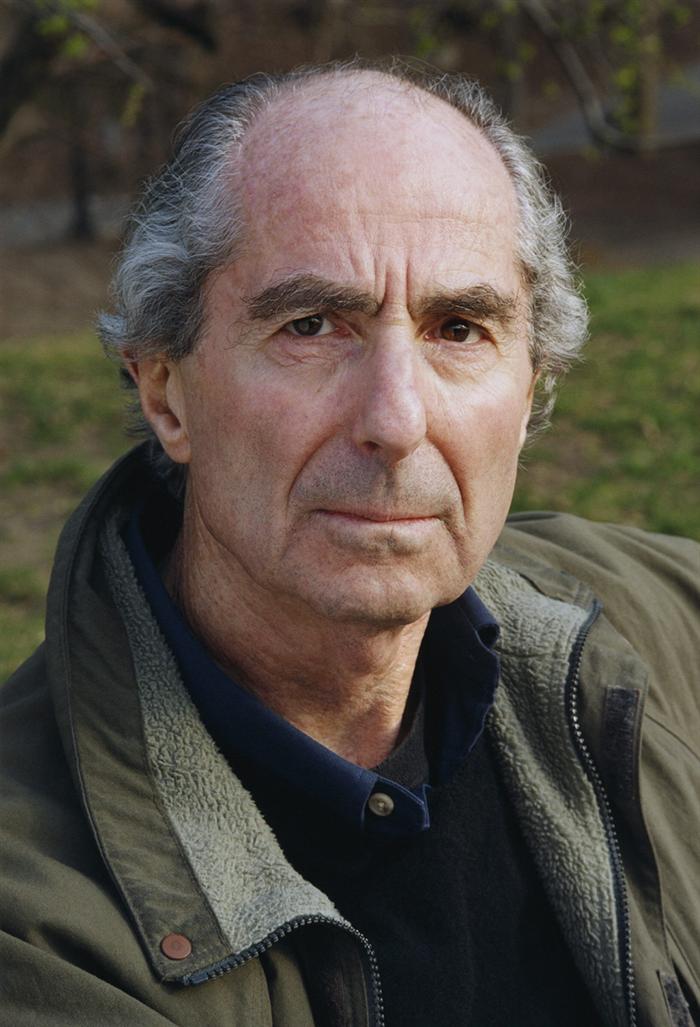

Desde hace días el rumor de que finalmente el Premio Príncipe de Asturias de las Letras se dirimía entre Philip Roth y Murakami me ha producido una serie de sentimientos encontrados, un resquemor que aún me dura. No me gusta, mejor, me gusta poco, el escritor japonés, ese novelista que se presenta a los medios de comunicación con espíritu positivo, optimista, enfundado indefectiblemente en un chándal y con zapatillas de hacer footing y nos perorata sobre las relaciones entre ese deporte y su literatura, cuya literatura me parece un tanto floja pero, eso sí, muy ajustada a lo que se produce hoy día. Por otro lado Philip Roth es un narrador que desde mi juventud representó parte de mi conformación del imaginario literario norteamericano. No era para menos. Fue en los años en que leí los libros dedicados a ese antihéroe un poco salido, Portnoy, aún recuerdo una escena en que el protagonista se masturba con el sostén de su hermana tendido en una cuerda, al que luego sucedió Zuckermann, ese alter ego de Roth, con los que aprendí, en sus respectivos ciclos novelescos, a saber un poco de la América de los años cincuenta y sesenta y, sobre todo, de las familias judías de la Costa Este y, concretamente, de Newark, la ciudad donde Roth nació y que es una de las ciudades donde la emigración judía se concentró a principios del siglo pasado. Desde luego mi predilección ante los rumores agonísticos de una lucha por el premio entre el japonés del footing y el creador del salido de Portnoy no sufrió merma alguna y me ha alegrado saber de la concesión del premio al que casi se ha convertido en el patriarca de las letras norteamericanas.

Convendría, sin embargo, llamar la atención sobre un fenómeno que está aconteciendo en la concesión de estos premios y que me parece irritante. Si uno repasa la lista de finalistas, salvo el mencionado japonés, sólo se recogen nombres como Alice Munro o Jonathan Franzen o John Banville, escritores todos que siendo de diversa procedencia, canadiense, norteamericana, irlandesa, poseen la característica de escribir en inglés y pertenecer a un mismo entorno de industria cultural. Bien es verdad que por ahí se barajaban nombres como Cees Noteboom, Antonio Lobo Antunes, o Dominique Lapierre, incluso Rodrigo Rey Rosa o nuestro Antonio Gala, pero nadie medianamente avisado sabía que tenían posibilidades para alzarse con el premio. Digo que resulta irritante, pero quizá convendría achacar la cosa a cierto provincianismo que acontece siempre con premios otorgados por instituciones. Es cierto que existe una solapado criterio de no conceder el Príncipe de Asturias a alguien a quien le hayan dado el Nobel. Es una manera como otra cualquiera de intentar dar importancia a un premio que año atrás año crece en excelencia institucional. Sólo así se entiende que ni se tuviera en cuenta la propuesta sobre J.M. Coetzee o la que presentó Woody Allen respecto a Gabriel García Márquez, desconocedor quizá el cineasta norteamericano de ciertas particularidades que hacen que el escritor colombiano ofrezca nulas posibilidades. Eso no es lo irritante, porque pertenece por derecho propio a un ámbito, el de los premios y las instituciones, que tienen que tener en cuenta las habilidades políticas y las sutilezas casi diplomáticas en un juego que tiene mucho de virtual pero donde se establecen simbolismos que son todo para la publicidad. De ahí que no me guste, justo por ello, que año tras año parezca que sólo pueden alzarse con el premio personalidades de procedencia anglosajona, caso del citado Woody Allen, que tanto apego tiene a Asturias, de Doris Lessing, que confesó cuando se lo otorgaron que no había oído hablar de él, de Leonard Cohen, de Arthur Miller, de Paul Auster… autores por lo que siento más que mero respeto, algunos conforman parte de mi concepción de la cultura actual, pero cuya abundancia, pienso, no beneficia en absoluto esa probada falta de tendencia que debe suponérsele a un jurado, su tan probada ecuanimidad, que es probable que posean en su fuero interno cada uno de sus componentes, pero que, sigo creyendo, les falta cierta avisada conciencia de que se están llevando por una moda o un camino que puede llevar a un callejón sin salida. Es probable que si el premio, alguna vez, es portada de la revista Time, se haya conseguido aquello que se quería, la entrada en el mercado norteamericano, hacedor del imaginario cultural actual. Por ahora no ha sido así.

De ahí esa ambigüedad respecto a lo de la concesión del premio a Philip Roth, autor que siempre quedaba como finalista en boca de algunos desde hacía años y que por fin ha visto recompensada la insistencia de sus valedores. Gozo, ya dije, de la literatura de Roth desde hace muchos años, desde los años setenta, en que descubrí las novelas dedicadas al ciclo de Pornoy y, luego, las correspondientes a Nathan Zuckermann. Tengo que decir que desde que descubrí aquel manojo de narraciones un tanto gamberras, rompedoras, no hay libro que no se edite de Roth que no lea o, por lo menos, eche un vistazo. Reconozco que sus últimas novelas no mantienen, dentro de ese estilo seco y contenido, ni por asomo el talento que desplegó hace treinta o cuarenta años, La Humillación e Indignación no creo se encuentren entre lo mejor de sus producción pero su última novela, sin embargo, Némesis, me pareció una vuelta a lo mejor de sus mejores momentos al dar cuenta de una metáfora terrible que tiene enormes similitudes con La peste, de Albert Camus. Philip Roth es casi, casi, un clásico. En cualquier caso es el patriarca de las letras norteamericanas de ahora, digno de que su obra se recoja en la American Library y el premio ha sido muy inteligente al recaer en su persona pues su enfermedad es probable que le reste ya años de vida.

Escribe en una cabaña de madera en medio de un bosque, siguiendo la tradición cara a las letras norteamericanas desde los tiempos de Thoreau, donde recibe las visitas de algunos amigos, como Mia Farrow. Escribe todos los días, de pie, como Hemingway, y de vez en cuando se traslada a Manhattan para ver gente y poner sus negocios en orden. Es, en ese sentido, una metáfora de la situación del escritor norteamericano, que vive su soledad en medio de una actitud donde la querencia se junta con la imposibilidad. Es, también, un ejemplo de lo que debe ser un artista en tiempos precarios. Su insistencia, que va más allá de la tenacidad, nos habla de algo parecido a una visión. Se lo agradecemos.

Realmente, los premios Príncipe de Asturias tienen más de relumbrón y pijerío que de otra cosa. A veces, aciertan y otras, no dan una. Lleva usted razón en esa sospecha de exceso de premios a los que escriben en inglés.

El Premio Principe de Asturias, con el prurito de su prestigio, dan demasiados premios fuera de España, cuando dentro los hay con prestigio más que suficiente